映画『二人静か』

日本映画の申し子、坂本礼が驚きの演出で世に放つ真の衝撃作!

クライマックスの夫婦の性愛、絡み合う心と心、肉体と肉体、

ゆれ動くふたりの愛の行方は――。

西山真来 水澤紳吾

ぎぃ子 裕菜 伊藤清美 佐野和宏 川瀬陽太 小林リュージュ

企画:朝倉庄助 エグゼクティブプロデューサー:田尻裕司 田尻正子

プロデューサー:坂本礼 寺脇研 森田一人

撮影:鏡早智 録音:菅沼緯馳郎 編集:蛭田智子

サウンドデザイン:弥栄裕樹 仕上げ:田巻源太 衣装:鎌田英子

製作:冒険王株式会社 国映株式会社 制作:国映映画研究部 配給:株式会社インターフィルム

脚本:中野太 監督:坂本礼

TRAILER

STORY

娘を探し続ける夫婦、そこに現れた若い女

衝撃の展開でみせる愛とトラウマ、再生と喪失

出版社に務める雅之とその妻の涼子。どこにでもいる平凡な夫婦の生活は5年前を境に一変した。

5歳になる娘の明菜はある日突然姿を消し、今日まで行方知れずのまま。あの日娘を預けた涼子の父・丈志を涼子は恨んだが、認知症の進んだ父は涼子の母・初恵に介護されている。

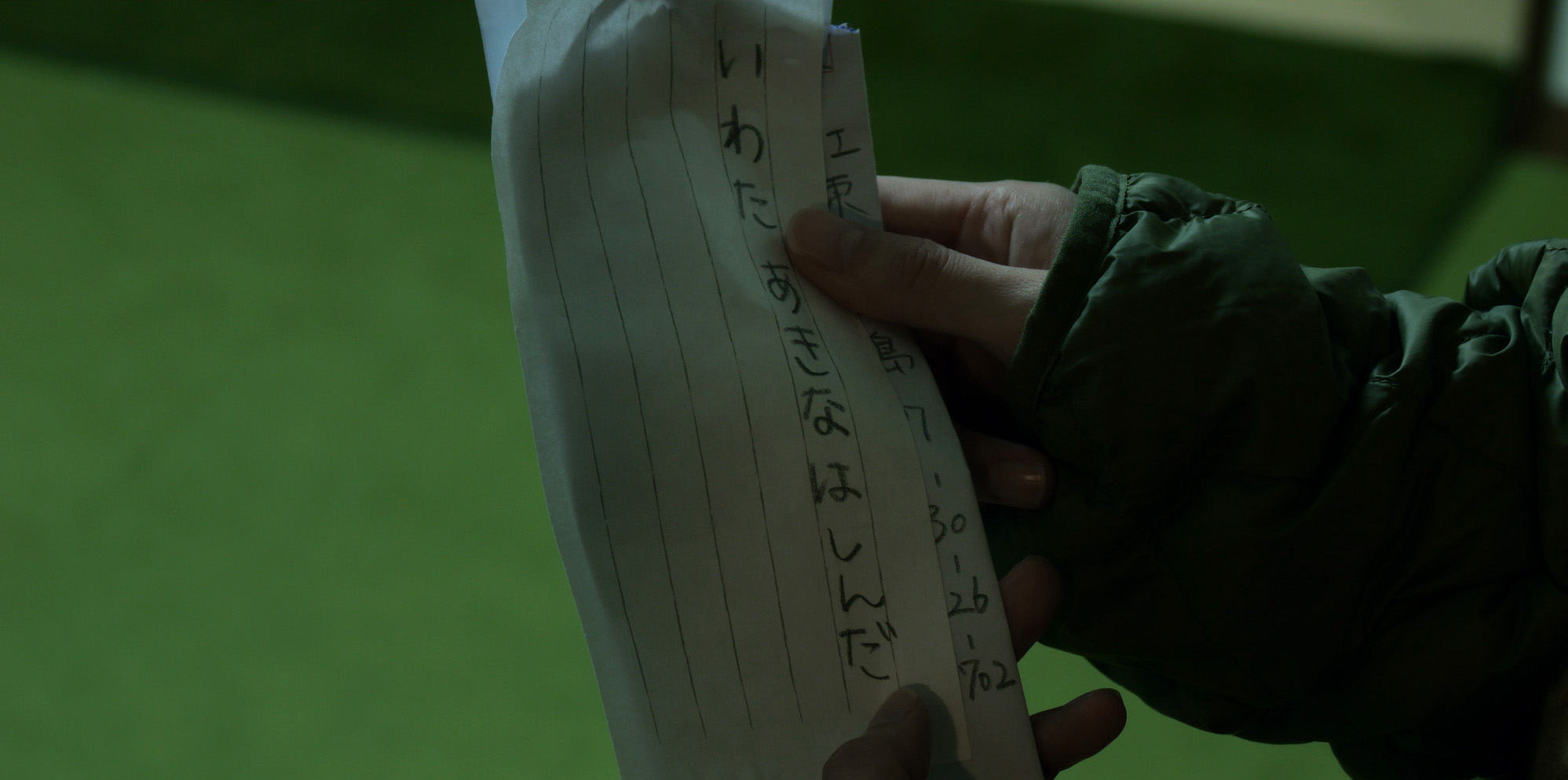

そして娘の行方不明を機に雅之と涼子の仲は修復不可能なまでに冷えきっていた。わずかな手がかりを求めて街頭に立ち、道ゆく人に情報提供を呼びかける夫婦はチラシ配布を手伝ってくれる莉奈と出会う。

涼子は子供のいなくなった心の空虚を埋めるかのように、出産を控えた彼女との交流にのめり込むが……。

INTRODUCTION

不安な時代に抗う肌と肌のぬくもり

不条理な運命に翻弄される夫婦の物語

この映画の登場人物たちを見舞う非情な運命は、一見特異なシチュエーションながら決して絵空事ではない、明日誰もが陥ってもおかしくない不安な時代の反映である。

不条理なまでの現実に直面した複雑な感情のゆれを表情と佇まいと動きで表現して、重い設定をリアルな映画空間に変えてゆくのはふたりの主演俳優。次第に壊れてゆく涼子役に『夏の娘たち ひめごと』(2017年)『カウンセラー』(2021年)の西山真来。その彼女を無言の愛ですべてを受け止める雅之に『ぼっちゃん』(2013年)『愛しのノラ』(2018年)の水澤紳吾。夫婦の前に現れた身重の女性・莉奈役にドラマ『まんぷく』(2019年)『ケイジとハンジ 所轄と地検の24時』(2020年)のぎぃ子。奨学金返済のためにパパ活に走る華役に新鋭の裕菜。ほかに伊藤清美、佐野和宏、川瀬陽太、小林リュージュら個性派俳優が脇を固めている

監督は『乃梨子の場合』(2015年)『夢の女 ユメノヒト』(2016年)の坂本礼。ピンク映画という修行期間を経て監督になった最後の世代である一方、プロデューサーとしても活動して数々のインディペンデント邦画の若手作家を支える稀有な存在である彼が、久々に放った監督作品で豊穣な経験に培われた己の映画づくりを実践している。脚本は『終末の探偵』(2022年/井川広太郎監督)『TOCKA タスカー』(2023年/鎌田義孝監督)、『天国か、ここ?』(2023年/いまおかしんじ監督)『花腐し』(2023年/荒井晴彦監督)と公開作があいつぐ中野太。

PROFILE

西山真来 Maki Nishiyama

as 涼子

1984年、京都府生まれ。神戸大学在学中に演劇ユニット「象、鯨。」を主宰し、作・演出・俳優として演劇作品を発表。主な映画出演作に『へばの』(2008年/木村文洋監督)、『乃梨子の場合』(2015年/坂本礼監督)、『夢の女 ユメノヒト』(2016年/坂本礼監督)、『夏の娘たち ひめごと』(2017年/堀禎一監督)、『寝ても覚めても』(2018年/濱口竜介監督)、『スパイの妻』(2020年/黒沢清監督)、『れいこいるか』(2020年/いまおかしんじ監督)、『カウンセラー』(2021年/酒井善三監督)、『激怒』(2022年/高橋ヨシキ監督)、『やまぶき』(2022年/山崎樹一郎監督)、『にわのすなば』(2022年/黒川幸則監督)、『ミンナのウタ』(2023年/清水崇監督)など。

水澤紳吾 Shingo Mizusawa

as 雅之

1976年、宮城県仙台市生まれ。映画出演作に『SR サイタマノラッパー』(2009年/入江悠監督)、『黄金を抱いて翔べ』(2012年/井筒和幸監督)、『ぼっちゃん』(2013年/大森立嗣監督)、『川下さんは何度もやってくる』(2014年/いまおかしんじ監督)、『龍三と七人の子分たち』(2015年/北野武監督)、『溺れるナイフ』(2016年/山戸結希監督)、『まんが島』(2017年/守屋文雄監督)、『愛しのノラ』(2018年/田尻裕司監督)、『花束みたいな恋をした』(2021年/土井裕泰監督)、『鍵』(2022年/井上博貴監督)、『ラーゲリより愛を込めて』(2022年/瀬々敬久監督)ほか多数。

坂本礼 監督 Rei Sakamoto

1973年生まれ。にっかつ芸術学院在学中から瀬々敬久監督※1の作品に助監督として参加。瀬々監督に師事し、数十本の国映作品の助監督を経て、『セックスフレンド 濡れざかり』(1999年)で監督デビュー。以降の主な監作品に『いくつになってもやりたい不倫』(2009年)『乃梨子の場合』(2015年)『夢の女 ユメノヒト』(2016年)など。2013年からプロデューサーとしても活動し、主なプロデュース作品に『れいこいるか』(2020年/いまおかしんじ監督)『激怒』(2022年/高橋ヨシキ監督)『間借り屋の恋』(2022年/増田嵩虎監督)『ダラダラ』(2022年/山城達郎監督)『天国か、ここ?』(2023年/いまおかしんじ監督)などがある。

※1『春に散る』(2023年)『ラーゲリより愛を込めて』(2022年)などの監督作がある。

COLUMN

「炉の番人 坂本礼」

映画監督坂本礼には、孤塁を守る者、の印象がある。

孤塁。孤立した根拠地、ひとつだけ残った砦、というような意味だ。

こう書くと悲愴すぎる感じがするが、これは根拠地が残っているということ、そこをキープしているひとがいるぞ、というホッとするような連絡だ。

現在孤立しつつあるのはピンク映画、性愛描写をオフにしない映画群だ。むろんそれらはエロを売り物にしていた。世間一般には褒められたものではなかった。しかし登場人物がはっきりナニをするということで描きうるものもたしかにあった。

映画におけるその方面の表現を区分するように考えれば、まずその映画のなかでセックスというものがあるとされているのか/ないことになっているのか、そして「ある」派のなかでも、直接的な描写があるのか/ないのか、さらにそれはどれくらいの詳細さなのか……、というような、その映画の性愛についての認識が見えるはずだ。どんな映画であっても。あなたの知るあの映画、この映画はどこに位置づけられる?

ただ、その、ある+ある……に進む先のポルノグラフィー、日本でいうところのピンク映画は自由の地に達したのか、隘路に追い詰められたのか。

そこは曖昧かつ不明だが、長い期間、多くの作り手は闘っていたし、率直、誠実だった。

坂本礼は、映画『二人静か』は、そこに連なってもいる、という話だ。

娘を失った夫婦。娘は行方不明だ。死んでいるか生きているかどうかもわからない。消えそうな希望にすがる絶望的な日々。難しい物語、正視しがたいような酷薄さ、そこから始まる映画だ。

傷そのものが人のかたちをして立っているような西山真来と水澤紳吾のふたりがいい。

いわゆる蚤の夫婦とかいうような高身長の堂々たる妻に小柄で頼りない夫。その西山の体格の良さ、身長の大きさが、近代以降の日本文学に散見しうる、今日ではあまり褒められたものではないルーティンの「精神を病む妻」設定を超えていく。理詰めの水澤よりも不安定ながら広い行動範囲で動く西山のほうが魂の大きさ、意志の強さを感じさせる。夫の水澤紳吾のほうは幾分かピンク映画の男役のような性的な体験・冒険を経てやはり変化してゆく。両者とも全身で役を生きる迫真の演技だ。 ぎぃ子が演じた謎の妊婦もいい。首尾結構の器用な出し入れをストーリーと呼んでいいのだろうか。それはきっと違う。練りに練られた、実在感と象徴性を兼ね備えたキャラクターとそれがつくる関係性こそ真のストーリーではないだろうか。主人公夫婦に接近してきたこの女性のなかにこの夫婦の過去も未来も、不在の娘さえも、すべてが同居している。中野太の見事な脚本だと思う。

孫娘を見失ってしまった悔いのまま痴呆に悶える佐野和宏、水澤紳吾とのあいだに男女とも擬似母子ともつかぬ潤いをそこはかとなく通わせる伊藤清美、捨て鉢に自らの肉体と性を虐げて貧困に抗おうとする女性を演じた裕菜も素晴らしかった。

……ひとつの前史を。

60年代前半に起った和製ポルノ映画、「ピンク映画」は卑俗な金儲けであると同時に映画であり、公序良俗や体制に逆らい、よりゴージャスで天下り的な日活ロマンポルノの参入とも競い、入り混じりつつ、80年代後半からのアダルトビデオの興隆で性表現の最前線から後退し、だがその時期その状況で、やっぱり映画なんだぜこれは、映画をやるんだぜ、となった監督たち、映画館主から不入り不人気で困る四天王、と言われていたのが、批評的発見を受けて強い個性と作家性を持つ「ピンク四天王」と変じた佐藤寿保、佐野和宏、サトウトシキ、瀬々敬久がいた。その衣鉢を継ぎ、90年代に陸続とデビューしていった上野俊哉、鎌田義孝、いまおかしんじ、榎本敏郎、田尻裕司、女池充、坂本礼は「ピンク七福神」とも呼ばれた。

そこから20年、30年。いまはどうか。

技量のある作り手が清新の気を以ってあたってもそれを発揮する枠組みがない。ピンク映画館が全国で減少し、制作の機会は減ってゆく。転身を余儀なくされる。他の形態か、自主製作か。さりゆくもの、雌伏の後に見事に為したもの、広く活躍するもの、長く観客を待たせているもの、様々に。

そんななか、七福神で一番若い坂本礼はプロデュースを多く手掛け、同時に粘り強く監督もしてきた。映画会社国映の実務も担当している。筆者は先般野暮用があって国映に連絡をとることがあったが、そこで坂本氏に迅速、懇切に応対してもらい無事用件に対処できた。

そのときこちらの頭をよぎったのは末子相続という末っ子が家を守る、一族の継続形態だ。土地や家を守る長子相続、家父長制強化とは異なる家族の仕組みが存在する。これはモンゴルの遊牧民や、日本だと漁師の家系に見られる関係性だ。財を成すための領域が大地や海のように限定固定されていないもののため、その家では兄貴から順ぐりに家を去り、母親に最後まで付き添うものが家を守ることになる。蒙古語ではその人物を「炉の番人」と呼ぶ。家族を生かしめ、育てた火を守る者。

そんな坂本の作品は、ピンク映画文化の継承者として映画は何を描くべきかを自然に体現する。いや、もはやその場はピンク映画ではないのだし、ノスタルジーでもないのだから、言い換えれば、日陰のジャンル映画として連綿と続いたものを絶やさず血肉とし、性愛を噛みしめたうえで人間のドラマを描くと言うべきか。

本作クライマックスの西山真来と水澤紳吾の情交場面の深さ、気迫、物悲しさ、充実、美しさはものすごい。忘れがたい、語り継がれるシーンが生まれてしまったことに呆然とするほかない。

消えていない。火は静かに燃えている。

千浦僚(映画感想家/映写技師)

LONG

COMMENT

これは物語が終わった後の物語だ。

それは甘い感傷を伴う、いわば「再生」やら「癒し」という事がテーマなどと言いたいわけではない。 登場人物にとって、通常フィクションとして描かれる人生の事件・境界線はとうに過ぎてしまった後、と言う意味だ。

それはやや分かった風な見方をしてみるなら、今そのものを反映していると言えるのかもしれない。 「自分たちの時代はとっくに終わっている」世紀末的なロマンもなく、終わった時代を生きているという感覚は、一人の登場人物からの上の世代へのバッシング発言にもある通り、僕らの共通意識でもあるだろう。

登場人物だけがマスクをしていなくても、画格は狭めない。

それこそが決意表明にも見える。

もちろん予算的なことへの対応策のひとつでもあろうが、ここにはもっともらしい取り繕いがない。

感傷も虚飾も無く、露骨な心象風景を見せるというてらいもない。

取り繕いのない現実の中で、取り繕いそのものである芝居が浮かぶ。

レイヤーが別であるかのように、ぽっかりと、それが演技そのもの、その本質であるかのように見えてくる。

鋭利で大胆、挑発的なようだが、やがて観客である僕には、演技が中心に、そしてまるで現実=背景の方が取り繕いであるかのように見えてくる。

物語が終わった人生を、大きなプロットなく同乗者を変えながら別れていく。

BGMもなく、そしてどこにも行かないロードムービーのようだ。

物語の後半、実際に旅に出るのだが、それもまた、現在ではなく、失った物語をたどっているようだ。彼らがそこで見ているものはなんなのか、作りこんだ背景ではなく、芝居から見えるものだけが本質なのだろう。

プルタブを開ける音、飛行機の音が、「足した音」であることを隠さずに響くのを聞いたとき、そのフィクションとしての異様な魅力に興奮し、ぞっとした。

酒井善三(監督・脚本家)

COMMENT

富山加津江(イメージフォーラム代表)

夫の笑顔と誰もいなくなった部屋、男と女の結末をどう受け止めるのか、、、

人の営みを観察し、日常を映画にしてしまう監督の力量に感動しました。

瀬々敬久(映画監督)

失われた時間を取り戻す。

何度となく挑戦された主題に、静かな出だし。

タイトルに誤魔化されるな、惑わされるな。

やがて物語は三段ロケットのように飛び出していく。

役者が良い、とにかく良い。

破天荒だが芯を喰っていて、映画が若い。

映画だ、これぞ待ち望んでいた映画だ。

木村文洋(映画監督)

とにかくこちらが抱いていた予想に収まらない映画だった。

同じ望む場所に向かって歩き続けているはずなのに、必死につないでいる手が離れる。そして時折やっとこわごわと、隣人を覗いて言葉をかける。その不意の瞬間に幾度も涙がこみあげたり、生き続ける人間であることに絶望しかかったり、気持ちが強く持ち返したりした。平易な感情の線に流れない時間だった。

坂本礼監督は此岸のギリギリ先端に立ってひとの出逢いと別れへの、日々河の流れのように変わっていく感情を紡いでいる。生き続けることが、変わっていく(いくはずだ)ことを教えてくれる。

映画の言葉が本当に、自らの心を削って隣人に渡すため探された言葉の連続に思えました。

観て欲しいです。

佐々木誠(映画監督)

人間関係の親密さを測るのは、肉体的な距離なのか。金銭が介在しないキスやセックスをすれば二人は信頼しあっているのか。その先に生まれる存在の喪失、そこから姿を現す日常に潜む様々な不条理を見せつけられ、言葉がない。だが、生々しい主人公たちの性交は美しく、それだけは事実だ。

影山祐子(俳優・日本映画プロフェッショナル大賞主演女優賞受賞)

勇気のいることだと思った。

出会ってしまった二組の「被害者」。当たり前に続く日常は彼女たちにはなく、ある時間に閉じ込められたまま。現実にも確かに存在する、たった一人たった二人静かな世界…坂本礼監督は映画という視線をもってその世界に正面から向き合っているんだと感じた。(涼子と雅之、莉奈の止まってしまった時間に相対して)どんな人にも平等に無情に流れる時間やそれでも歩めと広がる地を描く。そしてそこに立ち、監督の眼光に呼応する俳優陣の役を生きる姿は強く、儚く、胸がつまった。

若木康輔(構成作家・ライター)

あることで長く苦しんでいる夫婦の話。

夫は、映画の宣伝文や批評でおなじみのフレーズでいうと〈絶望からの再生〉の物語にウェルメイドに沿って、ふたりで再出発したい。しかし妻は、明らかに再出発を恐れ、なぜそうなのかは自分でも説明できない。そこを丁寧にやるとドラマとしては分かりづらくなる、を分かっていてあえてそうしている。つまり一本の映画のなかで、夫の目線と妻の目線ではそのたびジャンルが変わるような、複雑な性質があるのです。『二人静か』は公開されると、ラストの余韻や解釈をめぐり、きっと話題になると思う。見る人によって解釈が違ってくる、そういう新作を見れて嬉しい。

後藤健児(「カセット館」主宰・ライター)

”静謐”とは、静かに落ち着く、穏やかに治まる、そのさまを表す言葉ですが、”喪失感”も含意されているのでは?この映画を観て、そう思いました。

唯一無二の愛しい人、もう取り戻せない時間。かけがえのないものを喪った人たちが営む日々は、平穏とは無縁のつらく、やるせないもののはずなのに、なぜだか静謐さをまとっているように見えたのです。

隅田靖(映画監督)

俳優、役柄に嵌り皆さんが素晴らしい。ストーリー(脚本)、展開にグイグイ引き込まれる。演出・撮影、(川、運河、霞ヶ浦等のシーン。特に、おんぶのシーンは秀逸。)水の中を流れ漂うような男女達の数奇な運命を描く、その巧みな手腕が光る。今時、こんな至極真っ当な日本映画を観ることができる僥倖。坂本礼、ここに在り!

大塚 信一(映画監督)

傑作の予感通りに傑作でした。自分事に引きつけられて涙腺が緩むシーンも散見しましたが、そんな事は許さない! とばかりに湿った目頭を乾かすクールな演出にも痺れました。

何より水澤紳吾さんの、他人様に見せちゃダメな仕草がダダ漏れしてしまう芝居に痺れました。

人間どんな苦境に立たされても、締まらない無様さを抱えてるんですね。

山本甲斐(脚本家/映画監督)

この作品で描かれるのは夫婦の物語、男女の物語、人間の物語である。緊張感のある画作りと次を予測させない俳優陣の演技が物語の中に我々を引きずり込んでいき、そして観客は登場人物たちが抱える“罪”に自分の姿を見て、重ねて、自問する。

クライマックスのシーンは“奇跡”が再び起こることを暗示させる。2人がそれを受け止め、前進することを願う。物語はハッピーエンドであってほしいから、そう願う。

野田英季(映画監督)

映画的な在り方(フォーマット)を超えたその先に、 虚構を破り、真の人への記憶、人生を垣間見ることができる。冷たい湿度と、意味もない夕暮れの美しさ、孤独からの人の温もりに触れることができる。

そんな坂本監督の長年の生涯の中で生きてきたからこその静寂に触れさせてもらえる時間芸術である。

カゲヤマ気象台(劇作家・演出家 演劇プロジェクト《円盤に乗る派》代表)

ランドマークのない東京近郊の街並み、賃貸物件の間取り、量販店の家電や家具が多く映る。この風景の中に人物たちは閉じ込められているように見える。

クライマックスの田園風景はその中では異質だ。作中では決して穏やかではない場所だが、そこにはどこかへの道路が延びている。

しかし人物たちは結局、変わらない東京の風景の中で生き続けざるを得ない。孤独の質感が残る映画だった。

上村裕香(かみむらゆたか)

(作家:2022年「救われてんじゃねえよ」で第21回「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞、「何食べたい?」で第19回民主文学新人賞を受賞)

映画は時間。わたしたちはスクリーンの前で、各々の人生のうちの103分を、平等な時間をすごす。

雅之と涼子が失踪した娘を探してきた5年。莉奈が失った9年。いくつもの、止まった時間と動きだした時間の交錯を経て、時のうねりが合流する。わたしたちは、うねりの中にいる。

2023年11月4日(土) より新宿 K’s cinemaほか全国公開

日本映画/2023年/103分/アメリカンビスタ/5.1ch/映倫:R18+/©坂本礼